日産キューブ、Z11の頂点とZ12失速の理由を徹底分析

なぜ日産キューブは愛され、そして消えたのか?

ちょっと日本語聞き苦しいのは、日本語対応が2025年8月末だったので…

導き出された4つの結論

本分析から導き出される主要な結論は以下の通りである。

- デザインの勝利と限界: キューブの成功は、自動車の価値を「機能」から「情緒」へと転換させた革新的なデザイン哲学に起因する。特にZ11/Z12世代で確立された「自分の部屋」というコンセプトは、他に類を見ない独自のニッチ市場を創造した。しかし、その極めて日本的な感性や、右ハンドルを前提とした機能性は、グローバル市場での成功を阻害する最大の要因ともなり、デザインの普遍性と文化依存性のジレマを露呈した。

- 市場との対話の重要性: 日産が当初意図したターゲット層と、実際にキューブを支持し、独自の価値を見出したユーザー層(特にカスタム市場)との間には顕著なギャップが存在した。このギャップは、企業が製品の価値を一方的に定義するのではなく、市場との対話を通じて価値が共創される現代の製品開発における重要な教訓を示す。企業が想定しなかった用途にこそ、製品の新たな可能性が秘められている。

- グローバル戦略の罠: Z12でのグローバル展開は、国内での成功体験を安易に海外市場へ移植することの危険性を浮き彫りにした。特に、左右非対称デザインのような文化的文脈に強く依存する要素は、現地のニーズや感性に合わせて再解釈・再設計されなければ、ブランドの資産ではなく負債になり得る。グローバル展開には、コアコンセプトの普遍性と、表現方法の地域最適化(ローカライゼーション)という高度なバランス感覚が不可欠である。

- 製品ライフサイクル管理の失敗: Z12型が10年以上にわたり大規模な刷新なく販売され続けたことは、製品の陳腐化を招き、最終的な販売終了の直接的な一因となった。これは、日産の国内市場への投資優先度の低下と経営資源の選択と集中の結果であり、個性的なニッチ製品を長期的に維持することの経営上の難しさを示唆している。

第1章:デザインという名の革命。日産キューブはいかにして生まれたか

日産キューブは、単なるコンパクトカーではない。それは、デザインが製品の価値を根本から定義し、市場を創造する力を持つことを証明した、一つの社会現象であった。本章では、各世代のデザイン哲学とその背景を深掘りし、キューブがいかにして時代を象徴するアイコンとなり得たのかを分析する。

歴代モデルのコンセプトとデザイナーたちの情熱

キューブのデザイン哲学は、世代ごとに進化し、深化していった。それぞれのコンセプトは、担当したデザイナーの情熱と、時代の要請を反映したものであった。

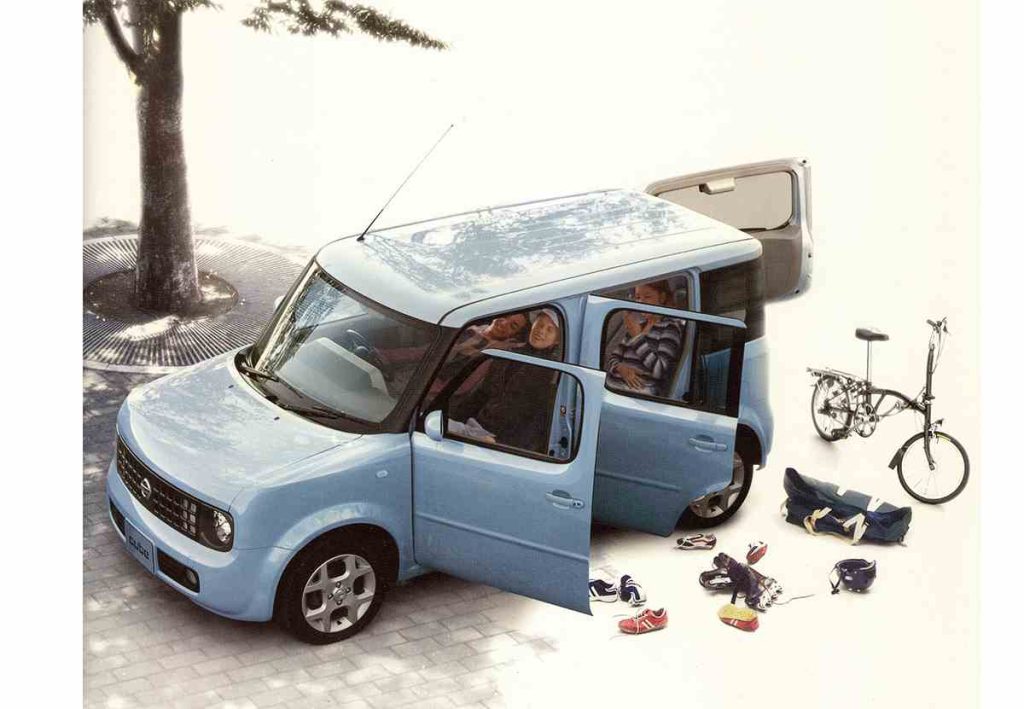

- Z10 (1998-2002): 初代キューブは、特定のカリスマデザイナーの名前が前面に出る形では開発されなかった。そのコンセプトは極めて実用的で、「ミニバンの持つ箱型の効率的な室内空間を、より小さな乗用車のパッケージに応用する」という明快な目的から始まっている。発売当初のCMで繰り返し使用された「アソブ、ハコブ、キューブ」というキャッチコピーは、このモデルの本質を的確に表現している。それは、週末のレジャー(アソブ)と日常の利便性(ハコブ)を両立させる「コンパクトでハイトなワゴン」であり、機能性を重視した新しいジャンルの提案であった。

- Z11 (2002-2008): 2代目でキューブは革命的な変貌を遂げる。プロダクト・チーフ・デザイナーに秋山芳久氏、そしてエクステリアデザインに当時若手であった桑原弘忠氏を起用したチームは、「Magical Box(マジカルボックス)」をコンセプトに掲げた。これは単なる「便利な箱」ではなく、「自分の道具として自由に使えるハコ」という、よりパーソナルな価値へのシフトを意味した。その思想は「Cube, My room.」というキャッチフレーズに集約され、移動空間をプライベートな「自分の部屋」として再定義するという、当時としては極めて斬新な試みであった。

- Z12 (2008-2020): 3代目は、Z11で確立した世界観を継承し、さらに「純化」させることを目指した。エクステリアはJohn Sahs氏と、当時日産デザインヨーロッパの副社長であったAlfonso Albaisa氏が主導し、桑原弘忠氏が最終デザインを監修。インテリアは、自身もキューブユーザーであった早川忠将氏が担当した。コンセプトは「マイリトルルーム」あるいは「走る自分スタイル空間」とされ、車離れが進む中で「ゆるさ」や「居心地の良さ」を求める若者世代の感性に寄り添った。

時代がキューブを求めた?社会・文化トレンドとの蜜月

キューブのデザインは、真空状態で生まれたものではない。各世代が投入された当時の日本の社会・経済・文化的トレンドと密接に相関している。

- Z10 (1998年発売): 1990年代後半の日本は、バブル崩壊後の長い不況下にあり、消費者は実用的で安価な商品を求める傾向にあった。一方で、女子高生がトレンドセッターとなり、「ルーズソックス」や厚底ブーツに象徴される「ギャル文化」が隆盛を極め、「kawaii」という価値観が社会に浸透した。Z10の飾り気のないシンプルな箱型フォルムと機能性は、不況下の合理性を満たしつつ、そのどこか愛嬌のある佇まいは「kawaii」カルチャーとも共鳴した。また、Windows 98の発売に象徴されるIT革命の黎明期は、新しいライフスタイルへの期待感を醸成し、キューブのような新発想の乗り物が受け入れられる土壌を育んだ。

- Z11 (2002年発売): 2000年代初頭は、日韓共催FIFAワールドカップや初代iPodの登場など、個人の興味やライフスタイルが多様化し始めた時代であった。スターバックスに代表されるカフェ文化が定着し、人々は機能だけでなく、心地よい空間や「自分らしい」モノ選びを重視するようになった。Z11の「Magical Box」コンセプトと、ボディカラー8色×インテリアカラー3色から自由に選べる24通りのカラーコーディネーションは、この「自分だけの空間を編集したい」「自分らしさを表現したい」という時代のニーズに完璧に応えるものだった。

- Z12 (2008年発売): 発売直前に起こったリーマン・ショックは、世界経済に深刻な打撃を与え、人々の価値観を内向きで安定志向なものへと変化させた。「婚活」ブームや、自宅で過ごす時間を豊かにしようとする動きがその象徴である。また、初代iPhoneの日本発売やSNSの普及は、物理的な移動だけでなく、デジタルな「つながり」の価値を増大させた。Z12の「マイリトルルーム」というコンセプトと、ジャグジーをモチーフにした癒やしの内装は、ストレスの多い外界から逃れるための個人的なシェルター(聖域)としての価値を提供した。

「機能」から「情緒」へ。キューブのデザイン言語を深掘りする

キューブのデザインは、世代を重ねるごとに、単なる機能性を超えた情緒的な価値を追求する方向へと進化していった。

エクステリア

- 箱型フォルム: 全世代に共通する箱型フォルムは、室内空間の最大化という機能的な要請から生まれた。しかし、Z11以降は「カドをまるめたシカク」へと進化し、効率性だけでなく、親しみやすさ、安心感、そしてコンセプトである「ゆるさ」を表現する情緒的な記号へと昇華された。

- 左右非対称デザイン (Z11/Z12): このデザインは、キューブを自動車史に刻む最も象徴的な要素である。その戦略的意図は二つあった。一つは、「100m先にあってもキューブだとわかる」という圧倒的な識別性を与え、ブランドアイコンを確立すること。もう一つは、右ハンドルの日本市場において、駐車や後退時に死角となりやすい「左後方の視界を向上させる」という、極めて実用的な機能性である。このアイデアは、デザイナーの桑原氏が「どんな車にも似ていないものを作りたい」という強い情熱から生み出したが、前例のないデザインであったため、社内の承認を得るまでには長い道のりがあった。このデザインは、機能的な裏付けを持つことで、単なる奇抜さではない説得力を持ち、国内市場で熱狂的に受け入れられた。しかし、この成功体験が、グローバル展開におけるアキレス腱となる。左ハンドル市場では、視界改善という機能的根拠が反転し、むしろ運転席側の死角を増やす可能性が生まれてしまった。結果として、海外市場ではその意図が十分に伝わらず、「ユニーク」あるいは「奇抜(quirky)」という評価に留まり、マスマーケットへの浸透を阻む一因となった。

- 窓のデザイン: Z12で採用された、縁が写真立てのようにデザインされた「フォトフレームウインドウ」は、外の景色を切り取る額縁のように見せることで、移動中の体験をより豊かなものにしようという意図が込められている。広く取られたガラスエリア全体が、室内の開放感を高め、「部屋」というコンセプトを視覚的に強く補強していた。

インテリア

- ソファのようなベンチシート: Z11から採用され、Z12でさらに洗練されたこのシートは、キューブのインテリア哲学を最も象徴する要素である。これは単なる座席ではなく、「リビングルームのソファ」というメタファーを車内に持ち込むことで、ユーザーの心理に深く働きかけた。これにより、車内は「運転するためのコックピット」から「リラックスして過ごすための空間」へと意味合いが大きく転換された。

- ジャグジーと波紋 (Z12): 3代目のインテリアは、デザイナーの早川氏が「普段リラックスできる、嘘偽りのない気分になれる空間」を徹底的に追求した結果、沖縄での休暇中に本物のジャグジーに入った体験から着想を得て生まれた。柔らかな曲線で構成されたダッシュボードやドアトリムは、身体を包み込むような安心感を与える。これは単に形状を模倣したのではなく、「癒やし」や「解放感」といった極めて情緒的な価値を、具体的なデザイン言語へと翻訳する試みであった。このジャグジーのイメージから派生した「波紋」のモチーフは、天井の照明周りやスピーカーグリル、カップホルダーにまで展開された。このモチーフには、水滴が波紋となって世界に広がっていくように、日本発のデザインが世界中の人々と繋がっていきたいという、グローバル展開への願いも込められていた。

第2章:キューブは誰のために?巧みな市場戦略とポジショニング

キューブの成功は、その革新的なデザインだけでなく、時代のニーズを的確に捉えた市場投入戦略と巧みなポジショニングによって支えられていた。本章では、4P分析のフレームワークを用い、キューブがどのように市場での独自の地位を築き上げたかを解明する。

時代と共に変化したターゲット顧客

日産はキューブの各世代で、時代の変化に合わせてターゲット顧客像を巧みに再定義していった。

- Z10: 発売当初のCMでは、若者代表として俳優の河相我聞、そしてクルマに詳しい博士的存在として草野仁を起用した。これは、クルマの新しい使い方を求めるアクティブな若者層をメインターゲットとしつつも、その実用性や合理性を重視する層にも訴求するという二面性のある戦略であった。

- Z11: 「Cube, My room.」という明快なキャッチフレーズが示す通り、ターゲットをより明確に絞り込んだ。性能やステータスよりも、自分らしさやパーソナルな空間を重視する、デザインコンシャスな若者層が中心に据えられた。

- Z12: Z11の路線を継承しつつ、より情緒的な価値観を重視する層へとターゲットを深化させた。「ゆるさ」「居心地の良さ」「エモーショナルさ」を求める若者世代が明確なターゲットとして設定された。さらに、初のグローバル展開にあたり、その定義は「個性を尊重し、自己表現のツールとしてクルマを捉える、スタイルコンシャスでオープンマインドな人々」へと拡張された。これは、従来のクルマ好き(”petrol head”)とは異なる、新たな顧客層の開拓を目指す野心的な試みであった。

ライバルひしめく市場での差別化戦略【4P分析】

キューブは、トヨタ bBやホンダ S-MXといった同時代のライバルがひしめく中で、明確な差別化戦略によって独自のポジションを確立した。

Product (製品)

- 優位性: 最大の優位性は、競合とは全く異なる価値基準を提示したデザインにあった。トヨタ bBが「クール」「カスタムベース」という若者文化のストリート感を前面に押し出したのに対し、キューブは「癒やし」「居心地の良さ」といった、よりパーソナルで内面的な価値を提供した。特に、リビングのソファを思わせるインテリアは、競合にはない情緒的な強みであった。また、クラストップレベルの最小回転半径(Z11で4.4m)など、都市部での運転のしやすさという実用的な優位性も兼ね備えていた。

- 劣位性: デザインと空間設計にリソースを集中した結果、走行性能や燃費性能は、同クラスの他のコンパクトカーと比較して突出したものではなかった。特にモデルライフが長期化したZ12の後半では、競合他社がハイブリッド技術や先進安全装備を次々と導入する中、パワートレインや装備の陳腐化は否めず、デザインの魅力だけでは補いきれない性能面の差が明確な劣位性となった。

Price (価格)

キューブの価格設定は、競合車種と直接競合する価格帯に戦略的に設定されていた。しかし、その目的は単純な価格競争ではなく、デザインという強力な付加価値によって、価格以上の価値を感じさせることにあった。

表1: 主要競合モデルとの発売時価格比較(主要グレード)

| 車種 (Model) | 世代 (Generation) | 主要グレード (Main Grade) | 新車価格 (Launch Price – JPY) | 出典 (Source) |

| 日産 キューブ (Z10) | 1st (1998) | X | 約 1,300,000 | (推定) |

| 日産 キューブ (Z11) | 2nd (2002) | EX | 約 1,400,000 | (推定) |

| 日産 キューブ (Z12) | 3rd (2008) | 15X | 1,620,000 | |

| トヨタ bB (NCP30) | 1st (2000) | S | 1,298,000 | |

| ホンダ S-MX | 1st (1996) | ベースグレード | 1,670,000 | |

| ホンダ S-MX | 1st (1999 MC) | ローダウン | 1,670,000 |

この表から、キューブは競合に対して価格的な優位性を追求するのではなく、同等か、モデルによってはやや高めの価格設定であったことがわかる。これは、日産がキューブのデザイン価値に自信を持ち、それを理解する顧客層に直接訴えかけるポジショニングを取っていたことを示唆している。

Place (流通)

国内では、日産の正規販売チャネル(主に日産・レッドステージ店など)を通じて販売された。特筆すべきはZ12からのグローバル展開であり、2009年からは北米と欧州、2011年からは韓国でも正規販売が開始され、販売網を世界に拡大した。

Promotion (販促)

プロモーション戦略は、製品コンセプトの変遷を見事に反映していた。

- Z10: 「アソブ、ハコブ、キューブ。つまり、コンパクトでハイトなワゴン。」というキャッチコピーは、製品が提供する「機能的価値」をストレートに伝達するものであった。

- Z11: 「Cube, My room.」というコピーへの転換は、プロモーション戦略の核心的なピボットであった。これにより、訴求点が「クルマで何ができるか(What it does)」から「クルマの中でどう感じるか(How it feels)」へと完全に移行した。これは、機能的便益から情緒的便益へのマーケティングの進化であり、競合が狙っていなかった「心地よさ」という市場を切り開く鍵となった。

- Z12: グローバル市場では、「サングラスをかけたブルドッグ」という擬人化されたキャッチーなキャラクターを創造し、そのユニークな個性を視覚的にアピールした。一方、国内では人気アーティストとコラボレーションする「CUBE LOVES MUSIC」などのキャンペーンを展開し、単なる自動車としてではなく、若者文化の一部としてのブランドイメージを構築しようと試みた。

第3章:数字が語る真実。キューブの成功と苦悩

デザインと戦略がいかに優れていても、その成否は最終的に市場の実績、すなわち販売台数によって評価される。本章では、定量データに基づき、日産キューブの市場におけるパフォーマンスを客観的に評価する。

国内販売台数の推移:Z11の熱狂とZ12の長期低落

国内市場における販売台数の推移は、キューブのライフサイクルにおける浮き沈みを如実に物語っている。

表2: 日産キューブの国内年度別販売台数 (1998-2020)

日産キューブ 国内販売台数推移

| 年 (Year) | 国内販売台数 (Japan Sales) | 世代 (Generation) | 主要イベント (Key Events) |

| 1998 | 107,857 | Z10 | Z10 発売 |

| 1999 | 81,796 | Z10 | |

| 2000 | 85,836 | Z10 | トヨタ bB 発売 |

| 2001 | 75,003 | Z10 | |

| 2002 | 75,215 | Z10/Z11 | Z11 発売 (10月) |

| 2003 | 139,570 | Z11 | 販売ピーク (Z11フルイヤー効果) |

| 2004 | 138,623 | Z11 | 販売ピーク |

| 2005 | 74,818 | Z11 | |

| 2006 | 57,069 | Z11 | |

| 2007 | 51,846 | Z11 | |

| 2008 | 47,295 | Z11/Z12 | Z12 発売 (11月) |

| 2009 | 59,760 | Z12 | Z12 フルイヤー効果 |

| 2010 | 54,406 | Z12 | |

| 2011 | 35,734 | Z12 | 東日本大震災 |

| 2012 | 40,680 | Z12 | |

| 2013 | 20,995 | Z12 | |

| 2014 | 14,331 | Z12 | |

| 2015 | 11,012 | Z12 | |

| 2016 | 11,024 | Z12 | |

| 2017 | 7,351 | Z12 | |

| 2018 | 6,590 | Z12 | |

| 2019 | 4,331 | Z12 | 生産終了発表 |

| 2020 | 254 | Z12 | 在庫販売 |

| (出典: Wikipedia) |

分析

販売台数のデータは、明確なストーリーを示している。

- Z11の圧倒的成功: 2002年10月に2代目(Z11)が発売されると、翌2003年には販売台数が前年比でほぼ倍増し、年間139,570台という驚異的な記録を達成した。これは、第1章で分析したデザインコンセプトの転換と、第2章のマーケティング戦略が市場に熱狂的に受け入れられたことの何よりの証拠である。Z11は、単なるモデルチェンジではなく、新たな市場を創造する「カテゴリーキラー」として機能した。

- Z12の漸減: 3代目(Z12)は、Z11の成功を受けてキープコンセプトで開発された。発売翌年の2009年には約6万台と堅調な滑り出しを見せたが、Z11が記録したピークには遠く及ばなかった。その後、東日本大震災の影響があった2011年を除き、販売台数は長期的な減少トレンドを辿った。これは、デザインの新鮮味が薄れたこと、競合車種の多様化、そして何よりも10年以上にわたってフルモデルチェンジが行われなかったことによる製品の陳腐化が最大の要因と考えられる。Z12は市場を拡大する力はなく、Z11が築いた既存のファン層を維持する「ニッチサステイナー(維持者)」の役割に留まった。

世界の壁:グローバル市場での厳しい現実

Z12で初めて挑んだグローバル展開は、国内での成功とは対照的に、厳しい結果に終わった。

- 北米市場: 2009年に投入された北米市場は、グローバル戦略の最重要拠点であった。しかし、販売台数は2010年の22,968台をピークに急減し、わずか6年後の2014年モデルを最後に市場から撤退した。当時、北米市場にはトヨタの若者向けブランド「サイオン」が投入したxBという強力な先駆者が存在した。xBはキューブに先駆けて「箱型コンパクト」という市場を形成し、2006年には年間6万台以上を売り上げる人気を博していた。後発であったキューブは、そのユニークな非対称デザインで一定の注目を集めたものの、xBが確立した「クールな箱」というイメージを覆し、市場シェアを奪うには至らなかった。

表3: 北米「ボックスカー」市場販売台数比較 (米国市場)

| 年 (Year) | 日産 キューブ US 販売台数 | サイオン xB US 販売台数 |

| 2009 | 21,471 | 25,461 |

| 2010 | 22,968 | 20,364 |

| 2011 | 14,459 | 17,017 |

| 2012 | 8,354 | 19,789 |

| 2013 | 5,461 | 17,849 |

| 2014 | 3,784 | 16,583 |

| (出典: Wikipedia, Scion Pressroom/Wikipedia) |

上の表は、直接的な競合関係を明確に示している。キューブが唯一xBを上回った2010年でさえ、その差は僅かであった。その後、xBが販売台数を維持・回復させる一方で、キューブは一方的に減少し続けた。これは、キューブのデザインがニッチな層には響いたものの、より広範なマスマーケットの支持を得られなかったことを示している。

- 欧州市場: 欧州市場での挑戦はさらに短命に終わった。2009年に鳴り物入りで投入されたものの、販売は極めて低調で、2010年の4,359台をピークに失速し、2011年には事実上販売を終了した。公式な理由としては、当時の急激な円高による採算性の悪化が挙げられているが、根本的な要因は、日本の「カワイイ」や「ゆるさ」といった文化的な感性が、欧州の消費者には理解されにくかった点にある。デザインの独自性が、共感を呼ぶどころか、むしろ市場から孤立する要因となってしまった。

オーナーの声:ユーザーは何を評価し、何に不満だったのか

特定の車種に関する長期的な顧客満足度データは限られているが、ユーザーレビューサイトの質的分析からは、顧客がキューブのどこを評価し、どこに不満を感じていたかが明らかになる。

- 評価された点: ユーザーレビューで一貫して高く評価されているのは、やはりそのデザインである。「他にないユニークな見た目」は、購入の最大の動機となっている。それに加え、「ソファのようなシートの座り心地」「見た目以上の室内の広さと開放感」「視界が良く運転が楽」といった、コンセプト通りの室内空間と運転のしやすさが高く評価されている。

- 不満だった点: 一方で、不満点も明確である。最も多く指摘されるのが「期待値より悪い燃費」と「加速性能の不足」である。特に多人数乗車時や高速道路でのパワー不足は、多くのユーザーが感じている。また、「高速走行時の安定性の低さ」や「限定的な積載能力」も、デザインとトレードオフになった弱点として挙げられている。

これらの評価は、キューブが「走りの性能」よりも「空間の快適性」と「デザインの独自性」に価値を置くユーザーに選ばれ、その期待には応えられていた一方で、一般的なコンパクトカーに求められる動力性能や経済性の面では課題を抱えていたことを示している。

第4章:理想と現実のギャップ分析

あらゆる戦略的な製品は、市場に投入される前に「理想のシナリオ」が描かれる。しかし、市場という現実は、しばしばそのシナリオ通りには展開しない。本章では、日産がキューブに託した「理想」と、市場が示した「現実」との間に生まれたギャップを分析し、その要因を多角的に考察する。

日産が描いた「理想のシナリオ」

日産がキューブ、特にそのコンセプトが確立されたZ11以降のモデルに描いた理想像は、明確かつ一貫していた。

- 理想の顧客像: ターゲットは、クルマを単なる移動手段としてではなく、自己表現のためのパーソナルな空間と捉える、デザインに敏感な若者層であった。彼らは、性能やスペックよりも、自分らしいライフスタイルに寄り添うモノを求める価値観を持つと想定された。

- 理想のカーライフ: 日産が提案したのは、クルマの中で過ごす「時間」そのものを楽しむという新しいカーライフであった。「マイルーム」の中で友人と語らったり、お気に入りのカフェのようにくつろいだり、趣味の道具を詰め込んで気ままに出かけたりする。それは、スピードを競うのではなく、移動のプロセスを楽しむ「ゆるい」ライフスタイルの象徴であった。

- 理想の市場展開 (Z12): Z12では、この日本で成功したコンセプトが、国境を越えて普遍的な価値を持つと期待された。日本発のユニークなデザインとライフスタイル提案が、世界中の個性を求める若者の心をつかみ、グローバルなカルチャーアイコンとなることが目指された。

市場が示した「予期せぬ現実」

市場は、日産の理想にある程度応えつつも、同時に全く予期せぬ反応を示した。

- 実際の購入者層: ターゲットであった若者層からの支持はもちろん厚かった。しかし、そのユニークなデザインと、乗り降りのしやすさや視界の良さといった実用性が評価され、子育てを終えた世代のダウンサイジング需要や、デザインを重視するアクティブな中高年層、さらには女性ユーザーからも幅広く支持された。競合のトヨタ bBが明確に20代男性にターゲットを絞り、実際にその層から支持されたのとは対照的に、キューブのユーザー層はより多様性に富んでいた。

- 意図せざる使われ方(Unintended Value Proposition): 市場は、日産が提供した価値を消費するだけでなく、独自の価値を創造し始めた。

- カスタムベースとしての価値: 日産が提案した「ゆるく、心地よい」世界観とは真逆の方向性で、キューブはカスタムカーのベース車両として絶大な人気を博した。特にZ11とZ12のクリーンでシンプルな箱型のボディは、オーナーの創造性を刺激する格好の「キャンバス」となった。ローダウン(車高を低くする)、大径ホイールの装着、エアロパーツによるドレスアップなど、スポーティ、ラグジュアリー、あるいはアメリカ市場のスタイルを模倣した「USDM」といった、多様なカスタムカルチャーが花開いた。これは、メーカーが想定した「完成された絵画」としてのキューブではなく、ユーザーが自ら描き込む「真っ白なキャンバス」としての価値が市場で見出されたことを意味する。

- 移動店舗・ワーキングスペース: その箱型で効率的な室内空間は、個人のクリエイティビティと結びつき、移動カフェ、移動雑貨店、小規模なモバイルオフィスなど、スモールビジネスのプラットフォームとしても活用された。これは、日産が意図した「プライベートな部屋」というコンセプトが、ユーザーの手によって「パブリックな機能を持つ空間」へと拡張された興味深い事例である。

なぜギャップは生まれたのか?

「理想」と「現実」の間に生まれたギャップには、ポジティブな側面とネガティブな側面の両方が存在する。

- ポジティブなギャップ(想定外の成功): メーカーの想定を超えたカスタムベースとしての人気。

- 要因分析: このギャップが生まれた最大の要因は、キューブのデザインが持つ「素材としての秀逸さ」にある。トヨタ bBがメーカー主導でカスタムパーツを豊富に用意し、「カスタムされること」を前提にプロモーションしたのに対し、キューブはあくまで「完成された世界観」を提案した。しかし、そのシンプルで癖のないボディ形状が、結果的にユーザーにとってより自由な自己表現の余地を残した。この「余白」が、ユーザー主導の多様なカスタマイズ文化を育む土壌となったのである。

- ネガティブなギャップ(計画の未達): グローバル市場での販売不振。

- 市場の誤算: 日本市場で成功した「カワイイ」「ゆるい」といった情緒的な価値観が、文化的な文脈の異なる北米や欧州の若者文化にそのまま通用するという期待は、楽観的過ぎた。北米では、既にサイオン xBが「クールでストリートな箱」としての地位を確立しており、後から登場したキューブの「癒やし系の箱」というコンセプトは、市場の主流を捉えきれなかった。

- 製品の限界: デザインの根幹をなす左右非対称デザインの機能的意味が、左ハンドル市場では失われ、単なる「奇妙なデザイン」と受け取られかねなかった。また、競合、特にキア・ソウルが、よりパワフルなエンジン、優れた燃費、先進的なインフォテインメントシステムを次々と投入し商品力を高めていく中で、Z12は基本的な性能面でのアップデートを怠った。その結果、デザインの魅力だけではカバーしきれない製品としての競争力低下を招いた。

- コミュニケーション不足: 「サングラスをかけたブルドッグ」といったコンセプトはキャッチーであったが、そのデザインの背景にある「マイルーム」や「癒やし」といった、より深い情緒的価値を海外の消費者に効果的に伝える「文化の翻訳」に成功したとは言い難い。結果として、デザインの表層的な奇抜さだけが注目され、その本質的な魅力が十分に伝わらなかった。

第5章:生産終了後も愛される理由。中古車市場での”セカンドライフ”

2019年に生産を終了したにもかかわらず、日産キューブは中古車市場で今なお根強い人気を保ち、独自の”セカンドライフ”を謳歌している。本章では、その現状と背景を分析し、未来のオーナーへの戦略的なアドバイスを提示する。

今、いくらで買える?世代別・中古車価格のリアル

世代ごとに、キューブは中古車市場で異なるキャラクターと価格帯を形成している。

- 価格帯の分析:

- Z10 (初代): 流通台数は減少し、状態の良い個体は希少になりつつある。価格帯は10万円から30万円程度が中心だが、そのレトロな魅力から趣味性の高い車両として一部で価値が見直される動きもある。

- Z11 (2代目): 最も手頃な価格帯で流通しており、10万円から50万円程度で多くの個体が見つかる。カスタムベースとしての需要が根強く、価格を下支えしている重要な要因となっている。

- Z12 (3代目): 比較的新しいモデルであるため価格は高めで、20万円台から100万円を超えるものまで幅広く存在する。特に2012年以降の後期型や、走行距離の少ない上質な個体は、新車価格から見ても値落ちが少なく、安定した人気を誇っている。

- 価格が落ちにくいモデルの特定:

- 特別仕様車・カスタムグレード: 各世代に設定されたオーテックジャパンによるカスタムモデル「ライダー」や「アクシス」は、専用の内外装パーツを備えており、標準グレードよりも一段高い価格帯で取引される傾向が強い。

- 象徴的なボディカラー: その世代を象徴する特徴的なボディカラーは、中古車市場でも人気が高い。Z11の淡いクリーム色「アイリッシュクリーム」や、Z12の深みのある茶色「ビターショコラ」、北欧をイメージした特別仕様車「ロルブー」の「スオミブルー」などは、指名買いするファンも多く、一般的なシルバーやホワイトの個体よりも高値で安定している。

代替不可能な存在価値

生産終了から数年が経過した今、なぜキューブは多くの人々を惹きつけ続けるのか。その理由は、合理的な性能指標だけでは説明できない、強力な情緒的価値にある。

- 代替不可能なデザイン: 最大の理由は、その唯一無二のデザインとコンセプトにある。生産終了後、キューブのような「自分の部屋」という明確な世界観を持つコンパクトカーは市場に登場していない。現代の自動車デザインが空力性能や安全性を重視し、似通った形状になりがちな中で、キューブの持つ潔い箱型フォルムと遊び心のあるディテールは、際立った存在感を放ち続けている。

- 優れたコストパフォーマンス: 中古車として非常に手頃な価格で入手できるにもかかわらず、広い室内空間、運転のしやすさ、そして何よりも所有する喜びという、高い実用性と情緒的価値を両立している。これは、初めてのマイカーを探す若者や、実用的なセカンドカーを求めるファミリー層にとって、非常に魅力的な選択肢となっている。

- 活発なカスタムカルチャー: シンプルでクリーンなボディは、オーナーの個性を表現するための絶好のキャンバスであり続ける。特にZ11とZ12は、アフターマーケットパーツが現在でも豊富に流通しており、自分だけの一台を創り上げる楽しみが、新たなファン層を開拓している。この活発なコミュニティの存在が、キューブの魅力を風化させない大きな要因となっている。

これからキューブを買うあなたへ【購入ガイド】

中古でキューブの購入を検討する際には、世代ごとの特徴と特有の注意点を理解することが重要である。

- 「狙い目」モデル:

- Z11 (2代目): コストを抑えつつ、カスタムやDIYを楽しみたいユーザーに最適。狙い目は、初期の1.4Lエンジン(CR14DE)よりも信頼性が向上したとされる、2005年のマイナーチェンジ以降に搭載された1.5Lエンジン(HR15DE)搭載モデルである。

- Z12 (3代目): 日常の足として長く安心して乗りたいユーザーには、アイドリングストップ機能が追加され燃費が改善された2012年以降の後期型、特に装備が充実した「15X Vセレクション」が推奨される。

- 購入時に注意すべき特有の弱点:

- CVT(無段変速機)の耐久性: キューブ、特にZ11とZ12における最大のウィークポイントとして知られているのがCVTの耐久性である。多くのユーザーレビューや整備工場の報告で、発進時に車体がガクガクと振動する「ジャダー」現象が指摘されている。この症状は走行距離が6万kmを超えたあたりから発生しやすく、放置すると走行に支障をきたす。

- 高額な修理費用: CVTの修理または交換には、28万円から33万円程度の高額な費用がかかるケースが報告されている。これは中古車本体価格に匹敵、あるいは上回る可能性があり、購入後の大きなリスクとなる。

- 戦略的アドバイス: 購入を検討する際には、必ず低速走行での試乗を行い、発進時に不自然な振動がないかを注意深く確認することが不可欠である。また、過去のCVTフルードの交換履歴が整備記録簿で確認できる個体を選ぶことが、リスクを低減する上で極めて重要となる。

第6章:結論。日産キューブが自動車業界に残した「未来への教訓」

日産キューブの22年間にわたる軌跡は、単一車種の歴史に留まらない。それは、デザインの力、市場との関係性、そしてグローバル戦略のあり方について、現代の自動車メーカーに多くの示唆を与える貴重なケーススタディである。

成功と失敗の本質

本レポートの分析を総括し、キューブの成功と失敗を本質的なレベルで結論づける。

- 成功の本質: キューブの成功は、自動車を単なる移動のための工業製品ではなく、時代の空気とユーザーの情緒的ニーズを色濃く反映した「ライフスタイル製品」として再定義した点にある。特にZ11は、性能やスペックといった従来の価値基準から脱却し、「心地よいパーソナルな空間」という新たな価値を提示することで、デザイン主導による市場創造を成し遂げた。これは、商業的な成功であると同時に、日本の自動車史における文化的な達成でもあった。

- 失敗の本質: 一時代を築いたキューブが最終的に生産終了に至った要因は、単一ではなく複合的である。

- グローバル戦略の失敗: Z12の海外展開の不振により、開発投資の回収とスケールメリットの享受に失敗したこと。これが、次期モデル開発への道を閉ざす大きな要因となった。

- 経営戦略の転換: 2010年代後半の日産の経営不振と、それに伴う国内市場向けモデルの選択と集中という経営判断の中で、販売台数が減少していたキューブは不採算車種として整理対象となってしまった。

- 製品ライフサイクル管理の怠慢: Z12が10年以上にわたり、先進安全装備の搭載や電動化といった市場の大きな変化に対応する大規模なモデルチェンジを行わなかったこと。これにより、製品は徐々に魅力を失い、陳腐化していった。

これら3つの要因が相互に作用し、キューブは市場での役割を終えることとなった。

3つの提言:現代のクルマ作りが学ぶべきこと

日産キューブのライフサイクルから、現代、そして未来の自動車メーカーが学ぶべき教訓は大きい。以下に3点の提言としてまとめる。

- 提言1: 「情緒的価値」は最大の差別化要因となり得る。スペック競争がコモディティ化し、電動化によってパワートレインの差が縮小しつつある現代において、製品の差別化はますます困難になっている。キューブが示した「自分の部屋」「癒やしの空間」といった情緒的価値の提供は、ユーザーとの強いエンゲージメントとブランドロイヤルティを構築する上で、今後ますます有効な戦略となる。自動車メーカーは、ユーザーがクルマと過ごす「時間」の質をいかに高められるか、というUX(ユーザーエクスペリエンス)の視点を設計の中心に据えるべきである。

- 提言2: 「グローバルデザイン」と「ローカルコンテキスト」のバランスを再考せよ。キューブの海外での失敗は、デザインの持つ文化的な翻訳の難しさと重要性を示している。真のグローバルモデルとは、単一のデザインを世界中で販売することではない。グローバルで共有可能なコアコンセプト(例:心地よいパーソナルスペース)を核としつつも、その具体的な表現方法(例:左右非対称デザインの採用可否)は、各市場の文化的背景や機能的な要請(例:右ハンドル/左ハンドル)といった「ローカルコンテキスト」に合わせて最適化する、柔軟なアプローチが求められる。

- 提言3: ニッチ市場の勝者は「コミュニティ」と共に製品を育てる。キューブは、メーカーの意図を超えて、カスタムカー市場という熱狂的なコミュニティを生み出した。これは、現代のマーケティングにおいて極めて重要な示唆を与える。メーカーは、もはや製品の価値を一方的に定義する存在ではない。ユーザー主導で生まれる新たな価値創造(カスタム、意外な使われ方など)を積極的に発見し、支援し、時には製品開発にフィードバックする仕組みを構築すべきである。SNS時代の今、熱量の高いユーザーコミュニティは最強のマーケティング資産であり、製品を陳腐化させないためのイノベーションの源泉ともなり得るのである。